輸液・輸血について(2014年8月17日23時45分時点) 朝倉幹晴(船橋市議(無党派)・駿台予備学校生物科講師)

参考

★高橋宏市議の2015年3月2日船橋市議会質疑への議事進行発言について~標準医療と補完代替医療の関係に関する私の立ち位置~

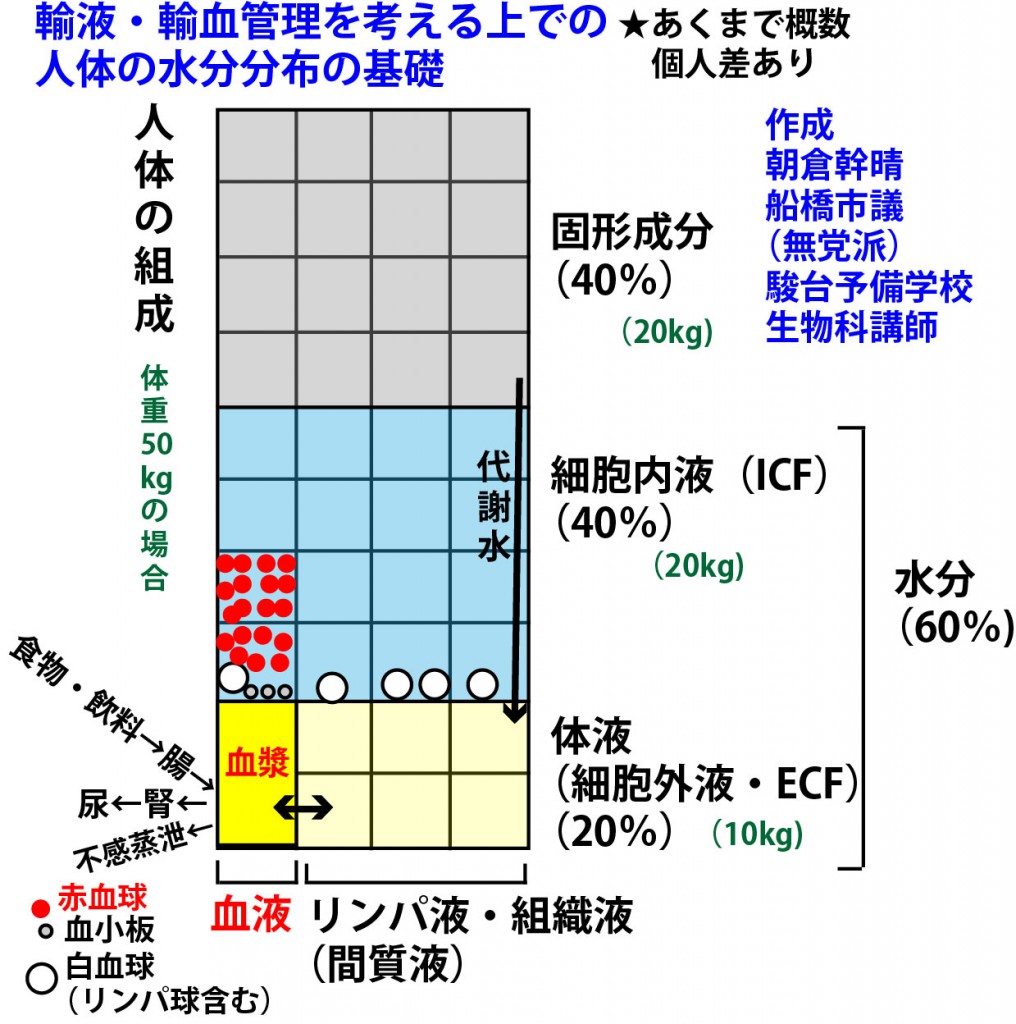

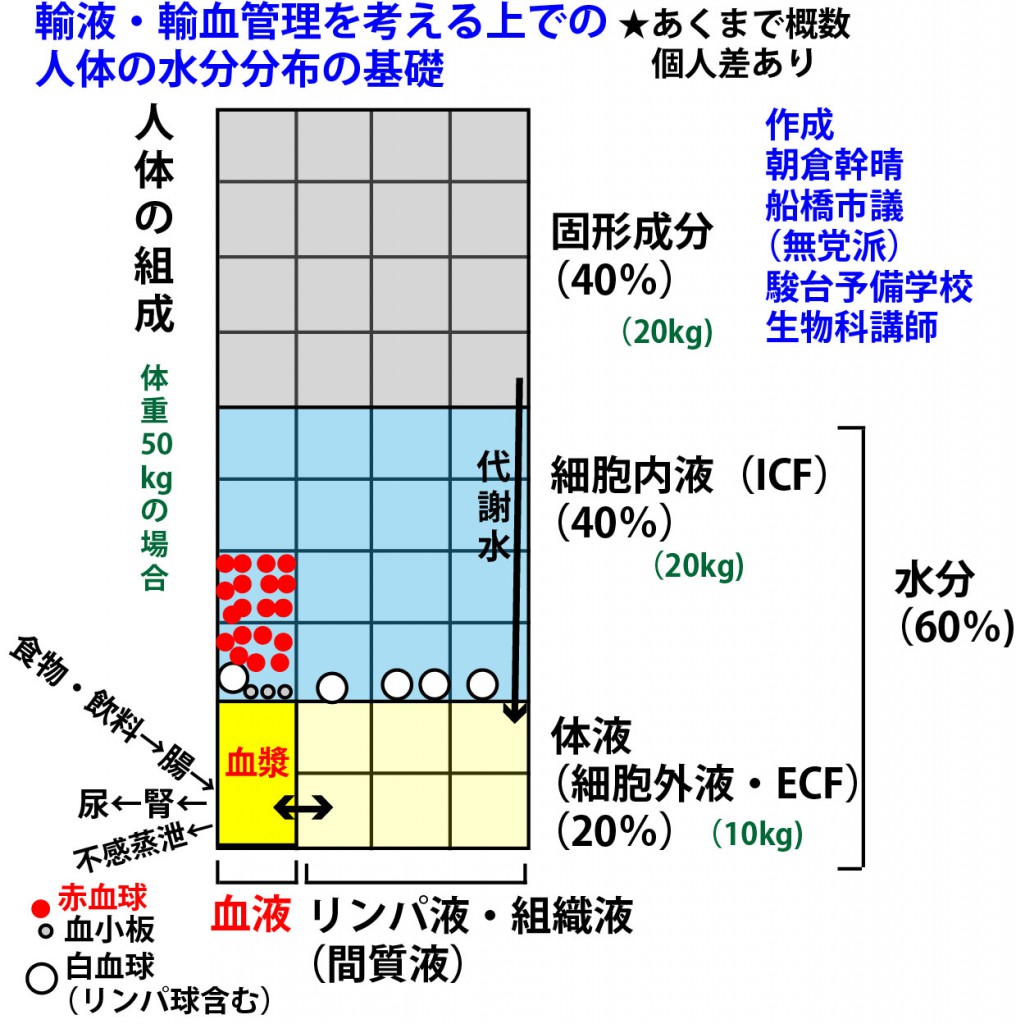

1. 医療における輸液・輸血を考える上でまず人体の水分の分布の基礎を確認しよう

年齢差・体重差・男女差・個人差・健康状態による差などあるので、あくまで一般的な数値と捉えてほしい。

人体の中で固形成分(タンパク質・脂質など)が約40%、水分が約60%である。固形成分として代表例は結合組織のコラーゲン(三重らせんタンパク)や骨のリン酸カルシウムなどである。水分60%のうち40%(人体全体を100%とした場合)は細胞内液(ICF,intracellular fluid)に存在し、20%が細胞外液(ECF extracellular fluid)である。細胞内液と細胞外液の水分は細胞膜のアクアポリンというタンパクの孔構造や、リン脂質のすきまから出入りしているが、総量を考えた時は安定的にこの数値が維持されていると考えてよい。細胞外液は体液(body fluid,humor)とも言われるが、リンパ管にあるリンパ液(lymph)や組織の細胞間にある組織液(tissue fluid)など血管外にある液を間質液(ISF,interstitial fluid)という。血管(BV、blood vessel)内の液で血球など細胞成分を除いた液を血漿(血しょう、plasma)という。血しょう・リンパ液・組織液は循環の中で相互に出入りしているので組成は近いと考えてよい。血液がリンパ液・組織液と決定的に異なるのは血球(blood cell)という細胞成分が多く、特に肺から末端組織に酸素を運搬する赤血球(RBC,red blood cell,erythrocyte)と血液凝固に関わる血小板(blood platelet)は血液のみに含まれる。白血球(WBC,white blood cell,leucocyte)は、赤血球でも血小板でもない様々な細胞の総称で、免疫や食作用に関わるが、その一部は血管から出て組織液やリンパ液にも移行できる。これら血球の中の水分は細胞内液であり、図では血漿の上側に区画に書いてある。特にリンパ管に移行できる白血球をリンパ球(Ly,lymohcytes)というが、リンパ球はリンパ管と血管に相互移行できるので血液内にも存在する。

量的には人体の体重を100%で考えると、体液(細胞外液)が20%、間質液(リンパ液・組織液)が15%、血しょうが5%である。血液における血球:血しょうの重量比は45:55なので、人体における血球は4%となる。血液は体重の約8%(私の説明上の計算上は5+4=9%となるが、実際は概略計算なのでずれていて約8%と考えてほしい)でである。体重50kgの人の血液は4kgとなる。(65kgならば5kg)。

2. 血球と血しょうの役割

3. 輸液と血しょう分画製剤

輸液(人体以外でも生産可能)の種類

→水補給・電解質(Na+など)バランス

グルコース・アミノ酸等補給(特に③)

①電解質輸液(生理食塩水に近い)

②サリヘンス輸液(HES添加代用血しょう)

③中心静脈栄養

血しょう分画製剤の種類

(人体のみ生産可能。但し、最近は酵母内でヒト・アルブミンが生成可能に)

→血しょうタンパク質の役割を補てん

④アルブミン製剤(②である程度は代用可能)

⑤免疫グロブリン製剤

⑥血液凝固因子製剤(1983~85年にアメリカからの輸入非加熱製剤でのHIV感 染(薬害エイズ)、その後の薬害肝炎(フィブリノーゲン製剤)を経て、血しょう分画製剤のウイルス対策がようやく少しずつ徹底されるようになる。)

輸血に関して,狭い意味での「輸血」,つまり血液型が適合した他人の血液をまるごと与える「ヒト全血輸血」を,多くの方々がイメージするようである。この狭い意味での「輸血」(ヒト全血輸血)は,感染症・GVHDなどさまざまな健康リスクがあるためできるだけ避けたい,というのが現在の医学界で主流となっている考え方である。つまり今の医療は,「全血輸血は可能な限り避けたい」ということを前提に,戦略がいろいろ練られている。

まず,水や電解質(Na+などイオン)の不足や,経口栄養ができなくなった(つまり口から食べられなくなった)ための脱水症状における水・電解質・グルコースなどの補てんは,輸液によるのが基本的であり,輸血ではない。これは病院でよく見るバックに透明な液体が入っているもので,一般には「点滴」と呼ばれている.「輸液」(点滴)で症状が改善されれば,「輸血」は行われない。 「輸液」は生理的食塩水(0.9%食塩水)に近いものや,バランスよくグルコースを入れたものなど,人体由来でない素材で作ることができる。このためウイルスの感染など,人体由来の製剤には紛れ込む可能性を完全に否定できないために起こりうる事態を回避することができる。ただし,輸液ルートが細菌等に汚染されることによる感染症の可能性は残るから,その点の管理は必須である。

それでも,血しょうタンパク質(アルブミン・免疫グロブリン・血液凝固因子)は人体でしか作ることができない.だから必要な場合には,献血由来の血液から精製してつくる血しょう分画製剤を,この輸液ルートに加える。この血しょう分画製剤は,解釈によっては輸血の一種であるが,通常は輸液の成分の1つとして解釈する。

4. 無輸血手術と自己血輸血

- 無輸血手術(輸液のみ使用)

- 自己血輸血

- 輸血用血液製剤

a.新鮮凍結血しょう

b.赤血球製剤(濃縮赤血球・白血球除去製剤)

c.血小板製剤

d.全血

(bcdには供血者白血球によるGVHDを防ぐため放射線照射が必要)

輸血には様々なリスクがある.そのなかで主要なものとして2つのリスクがあげられる。

第一は,供血者の血液中のウイルスなどによる感染症である。これに対しては,たとえば,ウイルスRNAをDNAに逆転写上で増幅させるPCR法にかけて検出する方法などによって対策されるようになってきた。とはいえ,未知のウイルスなどに感染するリスクを0にすることは,原理的にできない。

第二は, GVHD(移植片対宿主病、graft versus host disease)である。これは,供血者の白血球(リンパ球)が患者の組織を攻撃することにより発症する.発症すれば対策はなく,ほぼ全例が死に至る。

たとえば「(非自己の血液の)輸血を避ける」ことができれば,これらを確実に防ぐことができる.そこで現在の医療では,以下の2つのことが試みられている。

1つは無輸血手術である.これは,外科手術技術の向上によって出血量を少なくして,輸液や血しょう分画製剤のみの使用で済ませる方法である。

もう1つは,自己血輸血である.これは,患者自身の血液をあらかじめ保存しておき手術時に使うものである。

5. 輸血製剤の選択

輸血は,対策が他になくどうしても輸血がさけられない場合におこなう。その場合でも全血輸血は避けて、患者に必要な成分のみを血液製剤として輸血する。全血輸血は,これらの選択の余地のない緊急時や大量出血時に行う。

血液製剤には,まず,新鮮凍結血しょうがある。これはヒト血しょうから作る製剤で,血しょう成分であるアルブミン・グロブリン・血液凝固因子などが調整されて入っている。また,血小板製剤は血小板による血液凝固作用のみがどうしても必要な場合に,濃縮赤血球は酸素運搬作用の補てんが必要な場合に使用するなど,目的に対応した血液成分を使用する。

いずれの輸血や血液製剤の使用においても,問題になるのがGVHDである。濃縮赤血球製剤を作るときには、現在では白血球をフィルターで可能なかぎり除去している.また血小板製剤においても同様にして白血球(リンパ球)を可能なかぎり除去している.しかし,万が一にも白血球(リンパ球)が血液製剤に残ってしまい,それが血液製剤を投与された患者の体内で活動を始めてしまうと,GVHDになる可能性がある.そこでこれを防止するために,血液製剤に対する放射線照射を,白血球(リンパ球)の機能を低下させるために行う。赤血球と血小板には放射線により破壊される核(DNA)は含まれていないため,放射線照射は核を持つ白血球だけを機能停止させることになる.この放射線照射によって,GVHDを防ぐことができる。

しかし,放射線照射が全く赤血球に影響を与えないかといえば,そうではない。照射後しばらくすると赤血球が通常より壊れやすくなるため,赤血球中のカリウムが細胞外の血液中に放出されて,高カリウム血症となるリスクがある。しかし高カリウム血によるリスクの程度は,GVHDのリスクよりも非常に小さく,しかも管理可能である。それゆえ全血輸血や濃縮赤血球製剤・血小板製剤の投与時には,事前に放射線照射を行う。

6. 原発の放射性物質の問題と区別すべき

福島第一原発事故の経験から,私たちは放射性物質に対する警戒心を高めてきている。原発は、万万万が一事故を起こさないと仮に仮定した場合でも,日常の運転管理のために多数の労働者に対する被曝を必要としている。そして発生する大量の放射性廃棄物の管理を子々孫々に押し付けるものである.原発がなくても,天然ガスタービン発電など既存の発電技術によって,安定した電力供給を代替できる。いまだに日本が脱原発をしないのは、東京電力など一部の原子力ムラの利益を確保するため,という不合理な政治状況があるためだ。

そして,GVHD予防やがん放射線治療は,放射性物質によるしかない。原発による発電が安全な天然ガスタービン発電などで代用できることと違って,ほかに代替手段はない。

もちろん,放射線以外の手段が可能になれば,それはそれでよいだろう。たとえば,1950年代の生物学研究では,放射性リン・イオウによる追跡調査で,ハーシーとチェイスがバクテリオファージをし,DNAが遺伝子本体と確かめた。しかし現在の遺伝子実験施設では,放射性同位元素をあまり使用しない。酵素や色素,クラゲ発光タンパク(GFP)などを使った追跡が可能になっているためである。

しかし,そのような代替手段が確立されない現在,医療や研究における微量の放射性物質・放射線の,適正な利用と管理は必要不可欠である。

被曝と廃棄物の管理が確立されていない技術である原発と,微量で適正な管理ができている医療における放射性物質の利用を、混同すべきではない。