2025年、大学入試共通テスト「生物基礎」第2問、問題・解答・解説(配点18点)

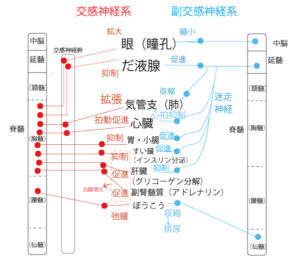

「運動の開始直後、活発になる自律神経系」なので、交感神経系である。

![]() 瞳孔(ひとみ)が拡大する 交感神経系

瞳孔(ひとみ)が拡大する 交感神経系

![]() 気管支が拡張する 交感神経系

気管支が拡張する 交感神経系

![]() 胃や腸のぜん動運動が促進する 副交感神経系

胃や腸のぜん動運動が促進する 副交感神経系

![]() 肝臓のグリコーゲンの分解が促進する。 交感神経系→血糖上昇

肝臓のグリコーゲンの分解が促進する。 交感神経系→血糖上昇

交感神経系と副交感神経系を合わせて、意識から自律して働く神経系ということで「自律神経系」と呼ばれる。

交感神経系は、全体的には「闘争・逃走」などのため、体を興奮させる時に働く神経であるが、その際は消化系は抑制される。また「闘争・逃走」に備え血糖を増やす必要があるので、肝臓でのグリコーゲン(グルコースを結合し貯蔵した物質)分解を促進し、血糖量を低下させるすい臓からのインスリンの分泌を抑制し、副腎髄質から血糖を増やすホルモンであるアドレナリンの分泌を抑制する。(また「闘争・逃走」の際、排尿している余裕はないので、ぼうこうは弛緩させる)

副交感神経系は、全体的に体を休息させる時に働く神経であり、その際は消化系は促進される。「ゆったりした気分であると消化によい」という経験則からもイメージしてほしい。またゆったりした時に、ぼうこうは収縮し、排尿が行われる。

神経系の出発点(中枢)は交感神経系は脊髄のみであり、副交感神経系は中脳・延髄・脊髄である。

(図で●は神経節を示すが、これは「生物基礎」でなく「生物」での学習範囲である)

問2

![]() 必要に応じて息を止められるのと同様に、自律神経系の働きは意識的に調節できる。×

必要に応じて息を止められるのと同様に、自律神経系の働きは意識的に調節できる。×

意識で調整できずに、無意識に働くから「自律」神経と言われる。

![]() 体温が上がると、副腎髄質から自律神経系を通じて信号が心臓に伝わり、心拍数が増える。×

体温が上がると、副腎髄質から自律神経系を通じて信号が心臓に伝わり、心拍数が増える。×

体温が上昇すると、間脳視床下部の体温調節中枢が感知し、自律神経系を通じて心臓の拍動を抑制する。自律神経系(交感神経系)→副腎髄質という流れはあるが、逆(副腎髄質→自律神経系)という流れはない。

![]() 中枢神経系に分類される延髄は、自律神経系を通じて心拍の調節に関わる。〇

中枢神経系に分類される延髄は、自律神経系を通じて心拍の調節に関わる。〇

問1図参照。延髄から出る副交感神経の1つである迷走神経を通じて心拍を抑制する。

![]() 心拍の調節には内分泌系と自律神経系がともに関与しているが、内分泌系による調節のほうが自律神経系よりも迅速に伝達される。×

心拍の調節には内分泌系と自律神経系がともに関与しているが、内分泌系による調節のほうが自律神経系よりも迅速に伝達される。×

内分泌系が、1分間で体を一巡する血流に載せたホルモンによる調節であるのに対し、自律神経系は神経で電気信号ですぐに調節できるので、自律神経系のほうが迅速である。

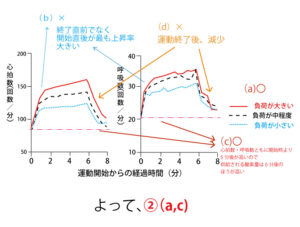

問4

![]() キラーT細胞は、ヘルパーT細胞を活性化する。×(逆)

キラーT細胞は、ヘルパーT細胞を活性化する。×(逆)

![]() キラーT細胞は、病原体に感染した細胞を攻撃する。〇

キラーT細胞は、病原体に感染した細胞を攻撃する。〇

![]() キラーT細胞は、B細胞を活性化する。×(ヘルパーT細胞がB細胞を活性化)

キラーT細胞は、B細胞を活性化する。×(ヘルパーT細胞がB細胞を活性化)

![]() ヘルパーT細胞は、食作用により病原体の侵入を防ぐ。×(食作用は、好中球や樹状細胞・マクロファージ)

ヘルパーT細胞は、食作用により病原体の侵入を防ぐ。×(食作用は、好中球や樹状細胞・マクロファージ)

![]() ヘルパーT細胞は、抗体を自ら産生する。×(抗体産生をするのはB細胞で、ヘルパーT細胞はB細胞を活性化させる働き)

ヘルパーT細胞は、抗体を自ら産生する。×(抗体産生をするのはB細胞で、ヘルパーT細胞はB細胞を活性化させる働き)

★末尾に免疫の全体像まとめを掲載したので確認してほしい。

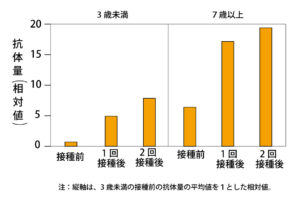

問5

(e)予防接種による二次応答には、好中球が関与している。

×(二次応答に関与するのは、免疫記憶細胞(抗体を産生するB細胞や、細胞性免疫を行うキラーT細胞)

(f)予防接種を行うと、体内での病原体Aの増殖を防ぐことができるようになる。〇

(g)予防接種を行うと、予防接種をしていないときに比べて、病原体Aに対する免疫応答がより早く起こるようになる。〇

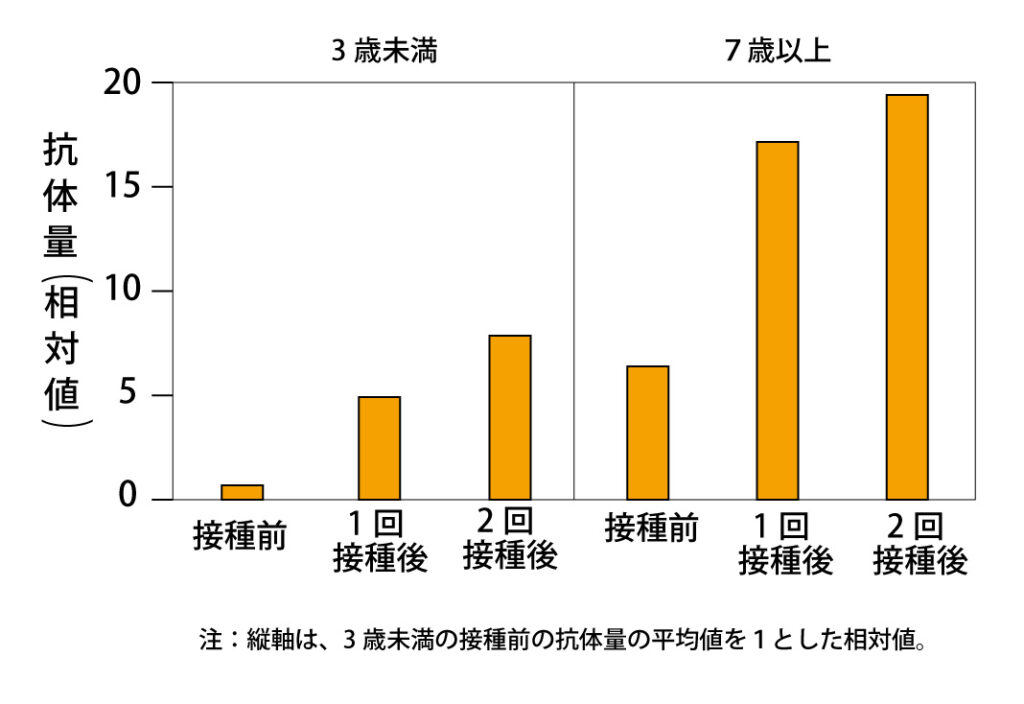

![]() 7歳以上の<接種前>では、3歳未満の<1回接種後>よりも抗体量が多かった。それは、成長に伴い自然免疫が強くなったからである。

7歳以上の<接種前>では、3歳未満の<1回接種後>よりも抗体量が多かった。それは、成長に伴い自然免疫が強くなったからである。

×自然免疫(の強弱)は、抗体産生以前の食作用などによる免疫であるため、本設問の抗体量産生量測定とは関係がない。

![]() 3歳未満の<接種前>でも病原体Bに対する抗体をが検出された。それは、病原体Bの侵入を経験しなくても、病原体Bに対する抗体を自然免疫の働きで産生していたからである。

3歳未満の<接種前>でも病原体Bに対する抗体をが検出された。それは、病原体Bの侵入を経験しなくても、病原体Bに対する抗体を自然免疫の働きで産生していたからである。

×様々な抗原に結合する抗体を産生できる様々なB細胞が、成熟過程で分化している。これも自然免疫ではない。

![]() 7歳以上では、<接種前>と<1回接種後>との間での抗体量の差が、3歳未満に比べて大きかった。それは、7歳以上では、<接種前>より前に病原体Bに感染または病原体Bに対する予防接種を経験していた人の割合が、3歳未満に比べて多かったからである。〇

7歳以上では、<接種前>と<1回接種後>との間での抗体量の差が、3歳未満に比べて大きかった。それは、7歳以上では、<接種前>より前に病原体Bに感染または病原体Bに対する予防接種を経験していた人の割合が、3歳未満に比べて多かったからである。〇

![]() 接種後いずれの場合も抗体量が増加している。それは、全ての抗原に対する抗体の産生が促されたからである。

接種後いずれの場合も抗体量が増加している。それは、全ての抗原に対する抗体の産生が促されたからである。

×侵入した病原体Bに対する抗体(特定の抗体)の産生が促されたためであって、「全ての抗原に対する抗体の産生」が促されたわけではない。

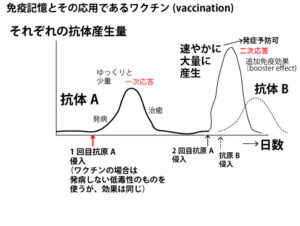

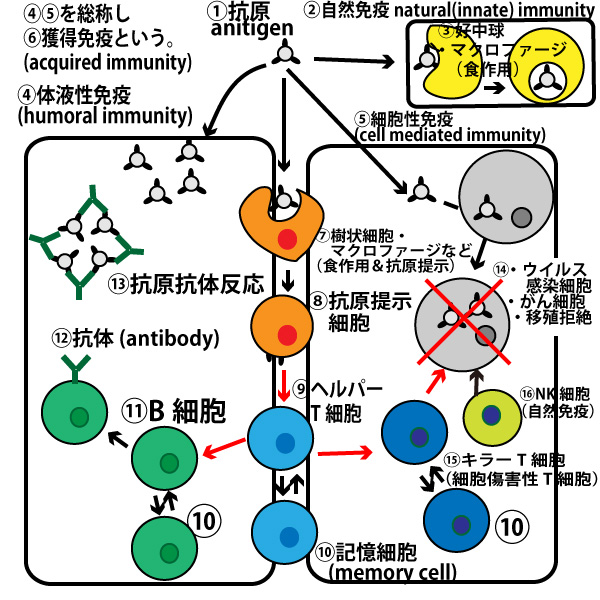

【免疫の全体像の解説】

侵入する病原微生物などに対する生体防御機構を免疫(immunity)。英語immunityは、ラテン語でmunが労役(仕事・業務)を示し、im-が否定の接頭辞なので、「労役を免除する」意味から、病気を免れるという意味で使われるようになった。

以下は免疫系の全体像を示した図である。図中の番号順に確認していただくことでまず全体像を確認してほしい。免疫は、すべての動物に備わっている

自然免疫(innate immunity)と、脊椎動物で発達した

獲得免疫(acquired immunity、適応免疫ともいう)に分類できる。

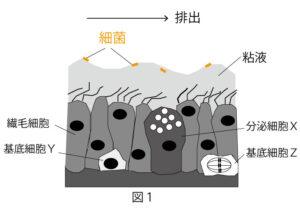

病原微生物(その中の異物として認識される部位や成分を抗原antigenという)に対し、最初に働くのは自然免疫である。病原微生物の個々の正確な特徴を認識する前に、皮膚や粘膜で病原微生物を物理的に防いだり、涙や鼻水に含まれる細菌細胞壁分解酵素リゾチーム(lysozym)で防いだり、好中球、マクロファージなど(

)が病原微生物を食作用でとりこむ仕組みである。

これらの自然免疫を担う細胞は、その細胞膜表面に、様々な病原微生物に共通な成分のパターンを認識するパターン認識受容体(PRR、Pattern recognition receptor)を持つ。その典型例がTLR(トル様受容体、Toll-like receptor)であり、10種類以上が知られている。

(Tollは、ショウジョウバエの発生において背と腹の軸を決定する遺伝子(が指定するタンパク質)として1985年に発見されました。発見した研究者が思わず「toll !」(ドイツ語で「すごい」という意味)と叫んだことで命名された。TLRはそのTollに似た構造を持つということから命名された。)

自然免疫にはこの他、がん細胞・ウイルス感染細胞などを細胞表面のわずかな特徴で排除するNK細胞(natural killer cell)(後述)や、病原体などを破壊するタンパク質である補体の働きも含まれる。なおNK細胞の

自然免疫だけで生体防御できなかった場合、しばらく後に

獲得免疫が働き始める。これは個々の病原微生物の抗原などを正確に認識し、その抗原などに特異的に(specific)反応し除去するしくみである。、それは

体液性免疫(humoral immunity)と

細胞性免疫(cell mediated immunity)に分けられる。

両者とも、まず樹状細胞などが、病原微生物や抗原を細胞内に取り込み、

抗原提示細胞(APC、antigen-presenting cell)となり、

ヘルパーT細胞(helper T cell)にその情報を伝える。

体液性免疫では、

ヘルパーT細胞が、認識した抗原を取り込みその抗原と特異的に結合できる

抗体(antibody)を作る

B細胞(B cell)を刺激し、その分裂と抗体の大量生産を促す。分裂増殖したB細胞を形質細胞(plasma cell)あるいは抗体産生細胞という。抗体は血液・リンパ液など体液中に大量に放出され、それが「的に当たるヤリのように」抗原と結合し、凝集したり沈殿させたりする反応

抗原抗体反応(antigen-antibody reaction)を引き起こす。抗原抗体反応の舞台は体液なので

体液性免疫という。体液性免疫は、体液内で分裂増殖し、細胞表面に様々な抗原を持つ細菌に対する免疫においてよく働く。またウイルスに対する免疫では、ウイルスが細胞に侵入する前で体液にある状態で働く。このウイルスに対する抗体を特に中和抗体(neutralizing antibody)という。一般にウイルスに対するワクチンはこの中和抗体を作らせることを誘導することで、ウイルスに対する免疫を獲得させる。

細胞性免疫は、

ウイルスに感染された自らの細胞や、自らの細胞が変化し制御なく増殖しはじめたがん細胞、臓器移植の際の他人の臓器に対する拒絶反応などで働く。つまり、細胞性免疫の相手は、体液中に浮遊している病原微生物ではなく、(自らの)細胞であることが多い。

これらの細胞に対しては、抗体などの「やり」では対処ができず、細胞まるごとを排除する。ヘルパーT細胞から、そのウイルスや、正常細胞にはなくがん細胞に変化した時に特異的に発現するタンパク質の情報を得た

キラーT細胞(細胞傷害性T細胞)が、そのウイルス感染細胞、がん細胞、他人の移植細胞を排除する。

キラーT細胞(細胞傷害性T細胞)や自然免疫に働くNK細胞は、攻撃する細胞に対して、パーフォリンという物質を分泌することで穴をあけ、グランザイムという物質を細胞内に送りこみ破壊する。また細胞が細胞表面に持っている細胞死スイッチ(Fas)を押すことで、細胞死を促す。