2018年大学入試センター「生物」第4問(生態と環境)解答・解説・追加説明

2018年1月14日(日)に行われた大学入試センター試験「生物」第4問(18点配点)の解答・解説です。センター「生物」受験者は、そのまま国公立・私大入試で生物も受験することが多い事情を考え、解説部分では、センター試験で選択肢から正解を選ぶレベルのみにとどまらず、国公立二次試験(私大試験)に対応できる説明も少し加えました。どうぞご活用ください。

なお試験問題の内容を変えない範囲で少し表現を変え、また小問に緑字で得点を明記しました。また試験問題は白黒印刷ですが、せっかくの画面上ですので一部カラーにいたしました。

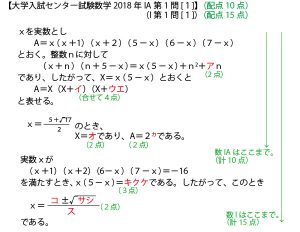

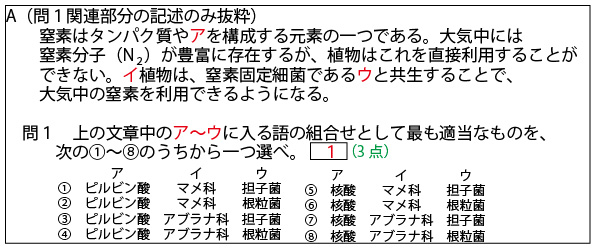

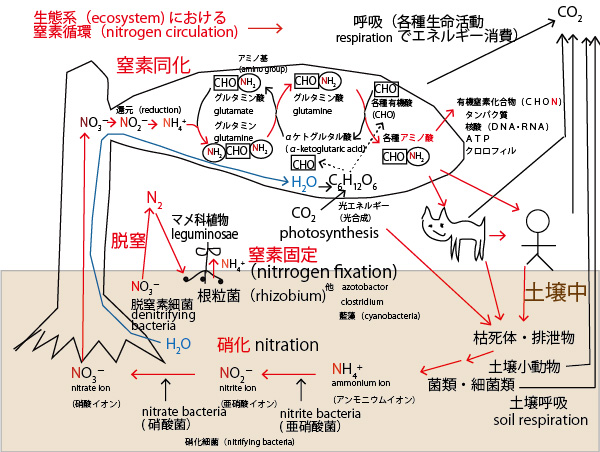

答⑥(ア核酸 イーマメ科 ウー根粒菌)

解説

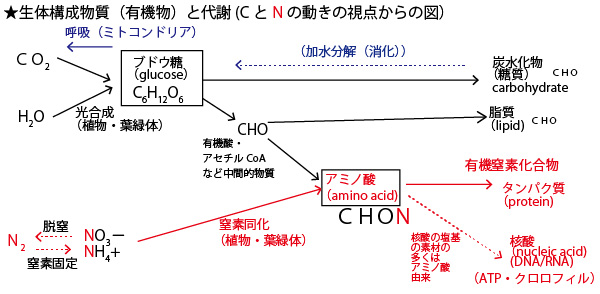

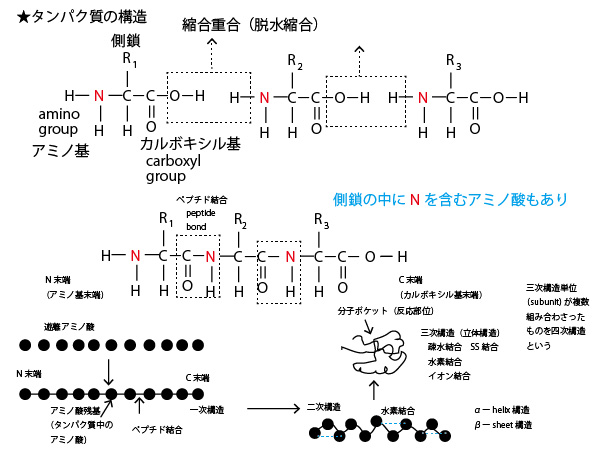

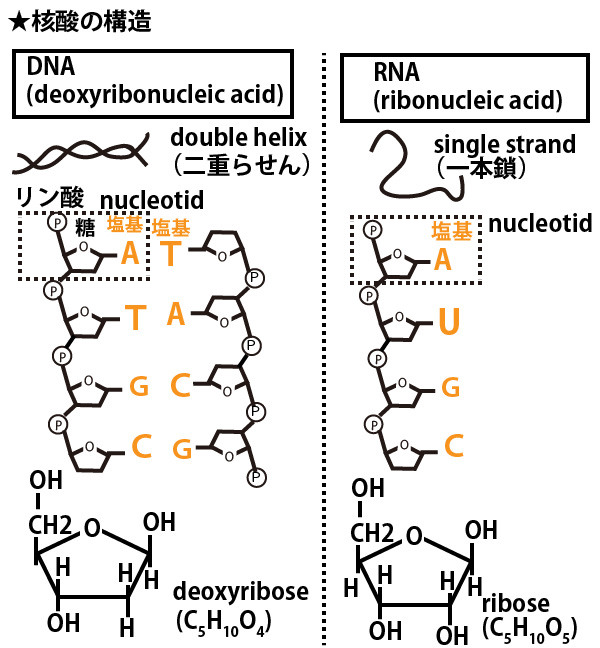

主な生体構成物質には水・無機塩類・炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質・核酸がある。このうち水と無機塩類は無機物、炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質・核酸が有機物(炭素化合物)である。有機物は分子中に窒素原子(N)を含まない炭水化物・脂質と、Nを多く含むタンパク質・核酸(有機窒素化合物)に分けられる。(注、脂質の一部には少量Nを含むものあり)。

C(炭素)・H(水素)・O(酸素)を含むことは共通なので、主な構成元素は、炭水化物・脂質はCHO、タンパク質・核酸はCHONとなる。(この他タンパク質はS、核酸はPを含む)。

代謝も以下のようにCとNの動きに注視し、平行的にとらえるとわかりやすい。

植物や菌類・細菌類の多くは環境中から取り入れたNO3-(硝酸イオン)・NH4+(アンモニウムイオン)と光合成(化学合成)由来のCHO化合物(有機酸)と結合させる窒素同化によりアミノ酸を合成し、アミノ酸を原料に様々な有機窒素化合物を合成している。大学入試で特に聞かれる有機窒素化合物は「タンパク質・核酸・ATP・クロロフィル」の4種である。分子構造まで覚える必要はないが、実際に各物質にNが含まれることを確認していこう。

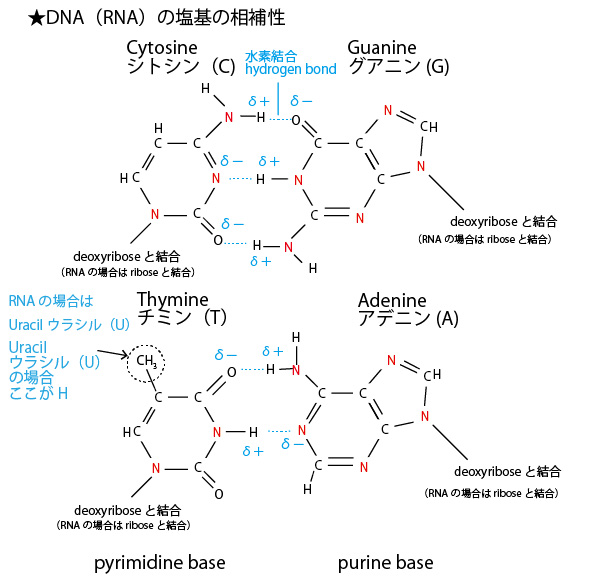

核酸(DNA・RNA)は塩基の部分にNを含む。

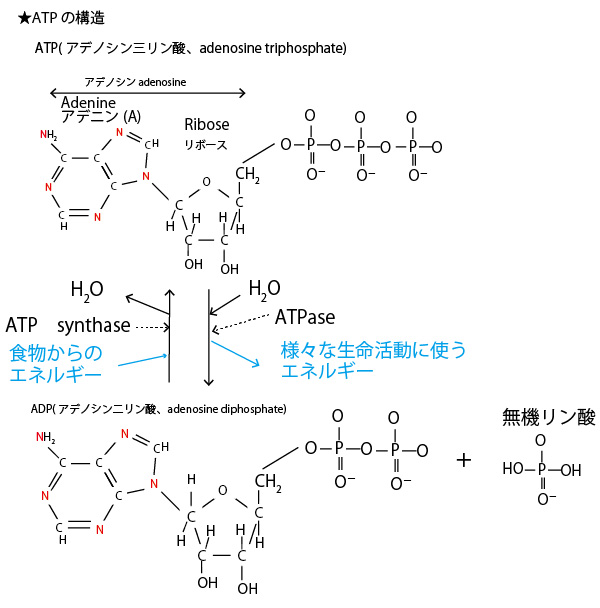

ATPもDNA・RNAと共通の塩基アデニンを分子の中に持つ。ATP(アデノシン三リン酸)は加水分解でADP(アデノシン二リン酸)とリン酸に分解される特に様々な生命活動に使うエネルギーが放出される。そして食物の有機物を呼吸や発酵で分解した時のエネルギーで再びATPに合成される。

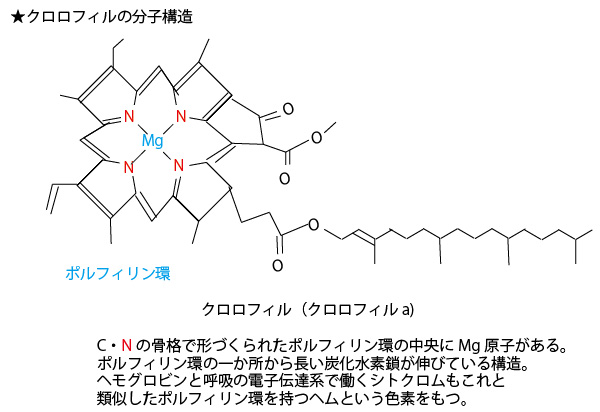

葉緑体の中に含まれ、光合成に必要な光エネルギーを補足する分子であるクロロフィルもNを含む。

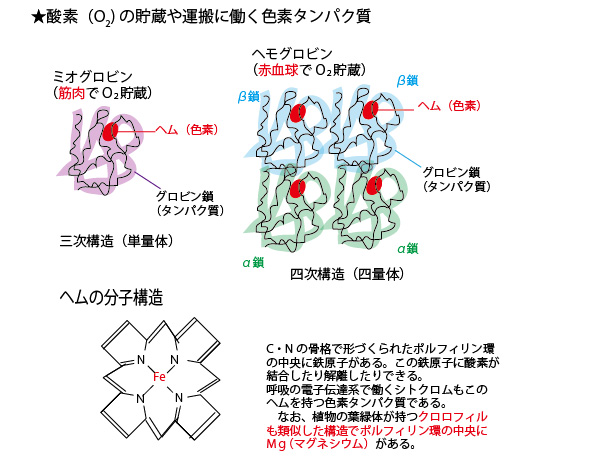

クロロフィルとヘモグロビン・ミオグロビン・シトクロムは類似の分子構造「ポルフィリン環」を持つ。

植物や菌類・細菌類の多くは環境中から取り入れたNO3-(硝酸イオン)・NH4+(アンモニウムイオン)と光合成(化学合成)由来のCHO化合物(有機酸)と結合させる窒素同化によりアミノ酸を合成し、アミノ酸を原料に様々な有機窒素化合物を合成している。下図は生態系における窒素循環である。この図の外側の→の流れ(窒素同化→硝化)が、窒素同化生態系の中で多数の生物によるNの流れである。一方図の中間に少数の生物による窒素の動きもある。マメ科の根に共生する根粒菌やラン藻、アゾトバクター、クロストリジウムなどが行う「窒素固定」は空気中の窒素(N2)をアンモニウムイオンにしアミノ酸の素材とする作用である。一方、脱窒素細菌(脱窒菌)は、NO3-からN2を放出させる「脱窒」を行う。

なお設問の選択肢でのウの候補「担子菌」はキノコ類のことで窒素固定は行わない(窒素固定を行う根粒菌と共生していない)。(植物同様窒素同化を行う)。

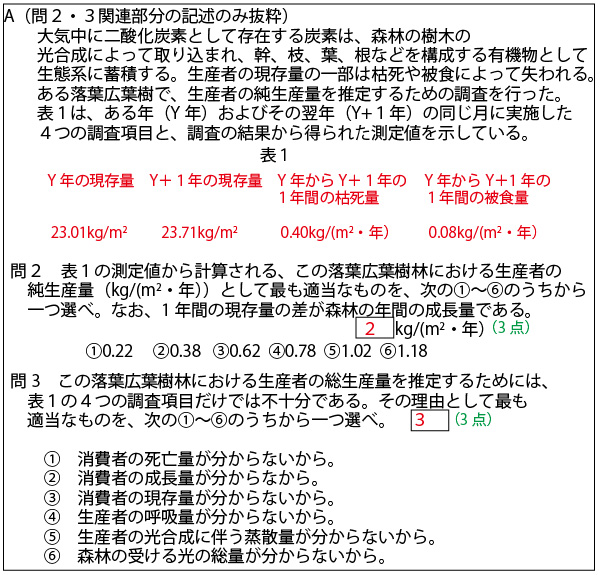

答

問2 ⑥

・成長量=純生産量ー(枯死量+被食量)

よって

・純生産量=成長量+枯死量+被食量

=(23.71-23.01)+0.40+0.08=1.18

問3 ④

・純生産量=総生産量ー呼吸量

よって

総生産量=純生産量+呼吸量

問2のように「純生産量」は求められたが、呼吸量がわからないと総生産量はわからない。

この式は各栄養段階(生産者・一次消費者・二次消費者)ごとの式なので、「消費者の呼吸量」は関係なく、必要な情報は「生産者の呼吸量」である。

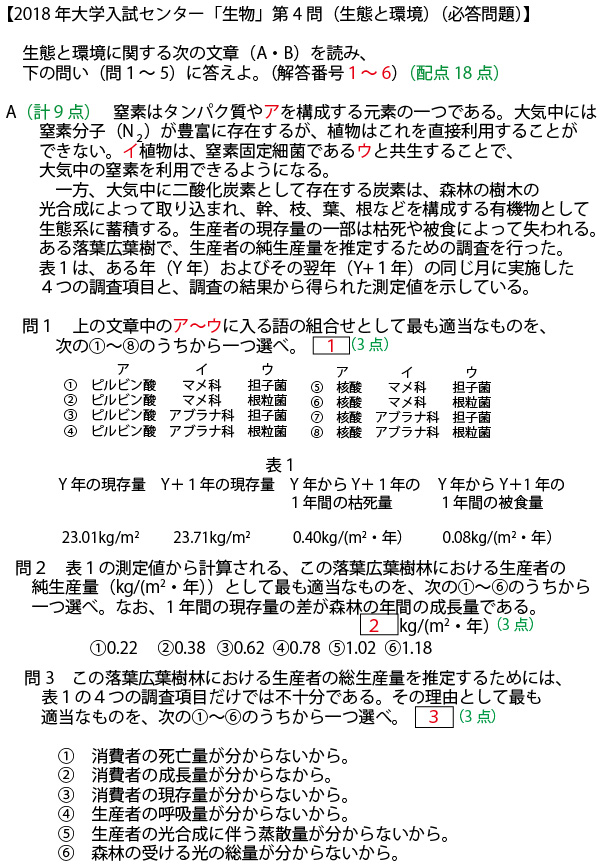

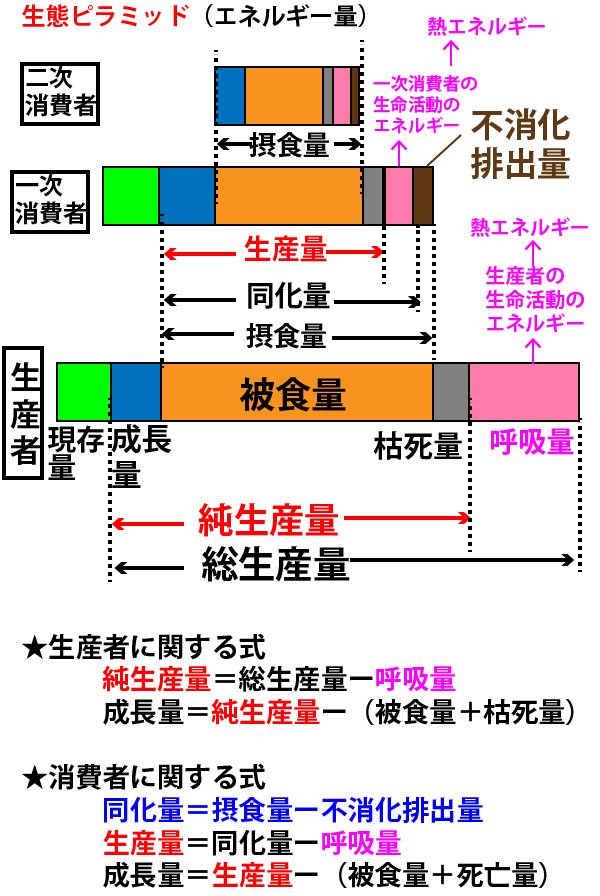

解説

生態系内で、光エネルギーを受けて有機物の化学エネルギーに合成した生産者(緑色植物など)のエネルギーは食物連鎖を通じて、一次消費者(植物食動物)に移動し、更に一次消費者を捕食する二次消費者(動物食動物)に移動する。その様子をピラミッド上に示したものが以下のような生態ピラミッドである。

まず各段階(栄養段階)で、各生物が合成あるいは摂食した有機物の一部を呼吸で分解し生命活動のエネルギーに使っている。呼吸で使われたエネルギーは最終的に熱エネルギーとして生態系外に出ていく。エネルギーは「光エネルギー→光合成→化学エネルギー(有機物内)→呼吸→熱エネルギー」と一方向的に流れ循環しない。一方物質は先の図で描いたように生態系内を循環する。

生産者が一旦光合成などで作り出した有機物量を「総生産量」といい、これからただちに生命活動のために消費されていく「呼吸量」を引いた値を「純生産量」という。しかし純生産量が全て生産者の成長につながるわけではない。純生産量の一部はやがて枯死や一次消費者による被食で失われていく。以上を示したのが上図の「★生産者に関する式」である。

消費者に関する式も類似しているが、生産者と大きな違いが一点ある。捕食し消化管を経過して吸収する有機物がある一方で、吸収せず、そのまま体外に「糞」として出す不消化排出物がある点である。生産者は光合成した有機物はそのまま全て生産者体内で使われる。

よって生産者の2式の手前に、上図で青にした

「同化量=摂食量ー不消化排出量」

という式を加え、最初から不消化排出物を除いた量を「同化量」とする。この下の2式は、生産者における式と同じ考え方である。生産者における「総生産量」が消費者では「同化量」に、生産者における「純生産量」が消費者では「生産量」という言葉に、生産者における「枯死量」が消費者では「死亡量」に置き換わっただけで考え方は同じである。

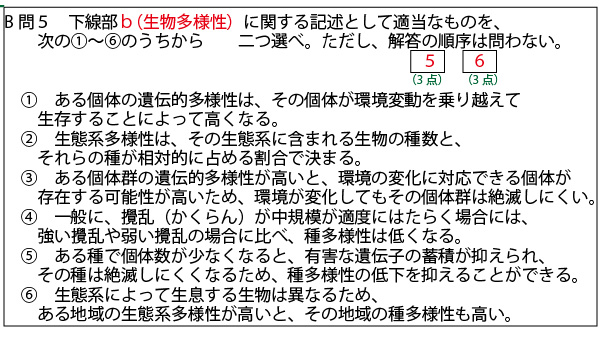

Bについては問4が実験考察、問5が教科書的な知識問題なのでまず問5から解説しよう。

答は③⑥

(①X 個体はその生存中に遺伝子を変化させることはないし、遺伝的多様性は、個体群の中に多様な遺伝子構成の個体が存在することを示す用語であるので、個体に対して使用するのは適切ではない。)

②× 生態系多様性→種の多様性

④× 中程度の攪乱のほうが種多様性は大きい。(中程度攪乱仮説)

⑤× 個体数が少なくなると有害な遺伝子が発現しやすくなる(近交弱勢)

解説

↓

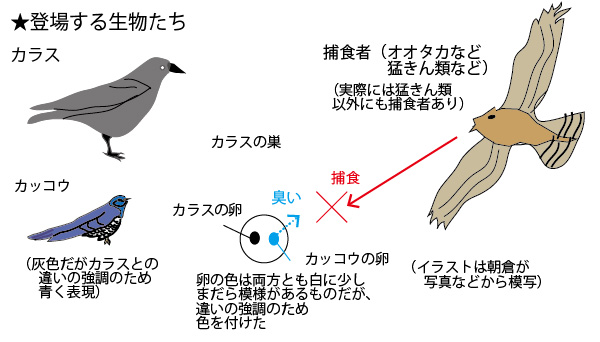

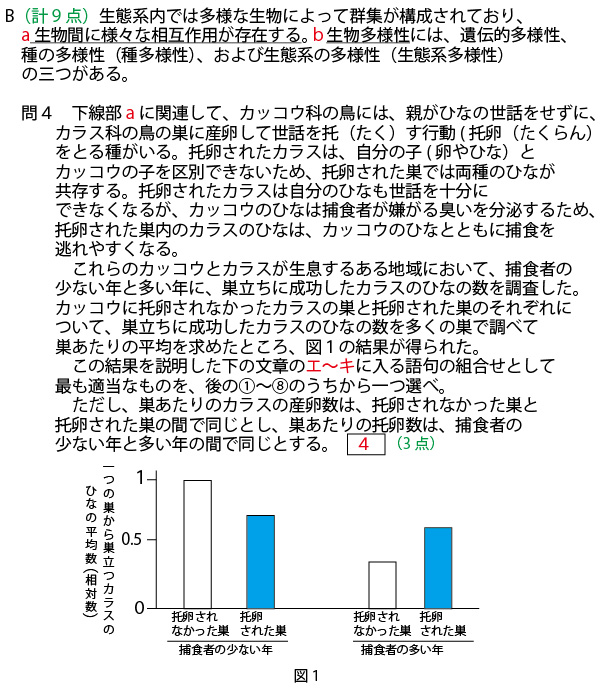

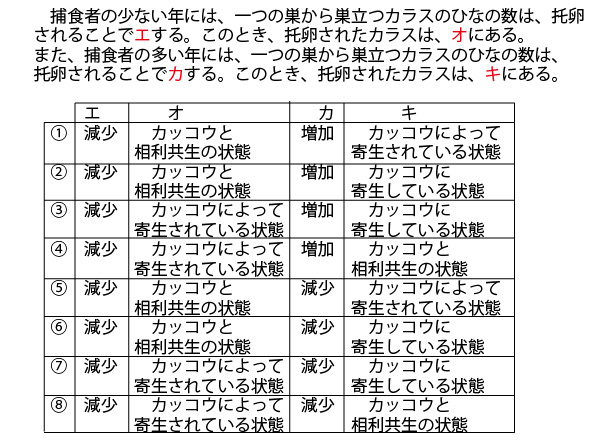

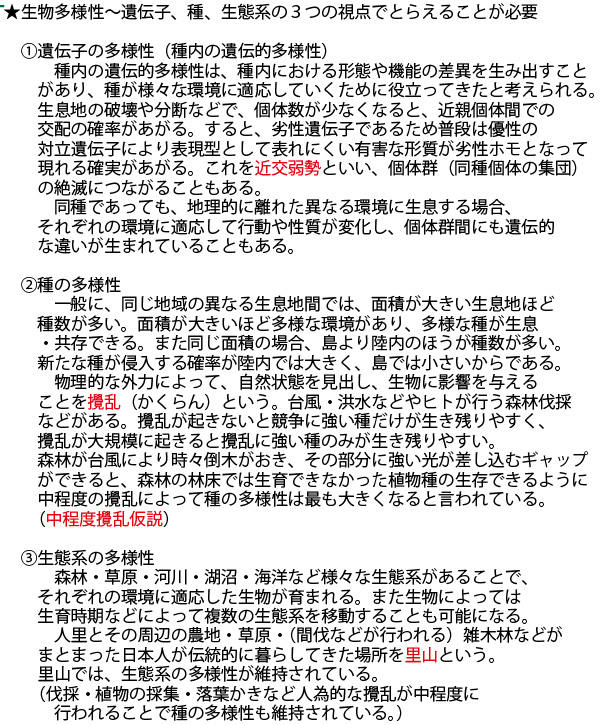

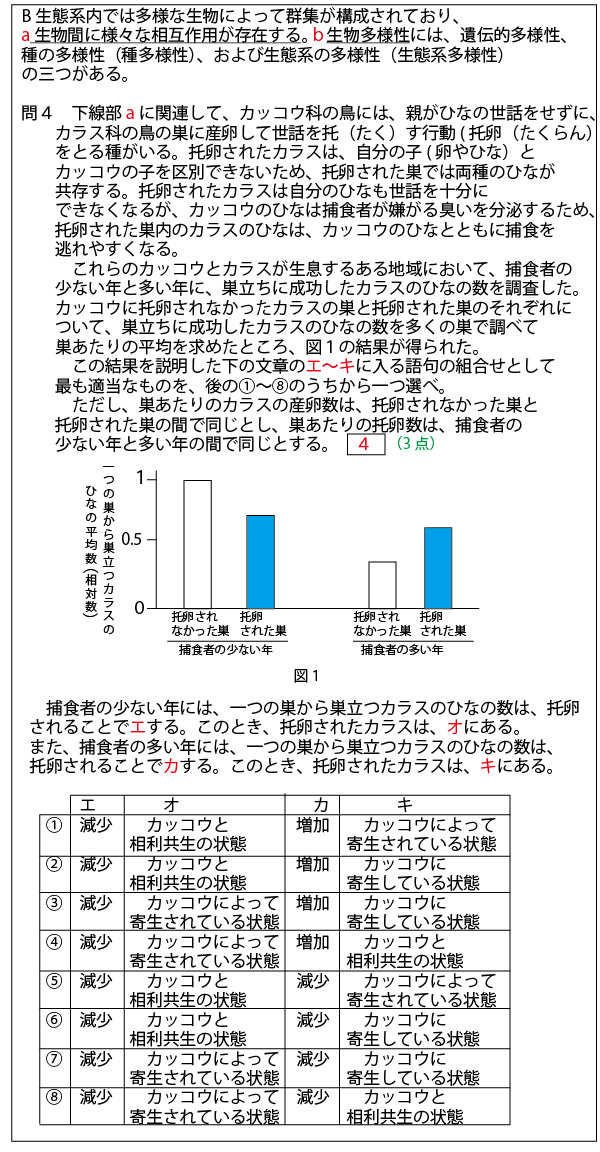

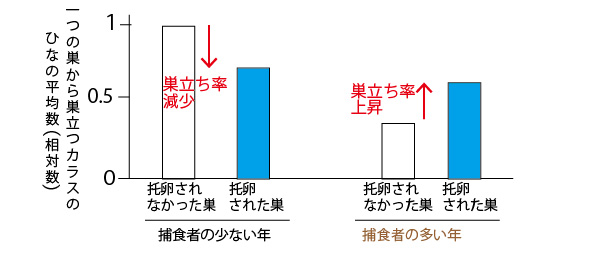

答④

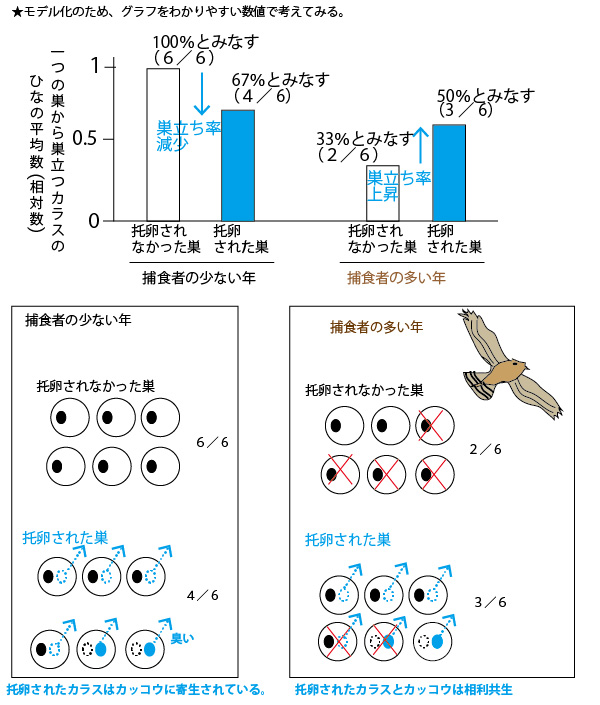

「托卵されなかった巣」どうし、「托卵された巣」どうしを比較するのでは「なく」、

「捕食者の少ない年」「捕食者の多い年」それぞれの場合において、托卵されなかった場合に比べて、托卵された場合にどのように変化しているかを比べることが重要である。

そのように比較すると以下のようになる。

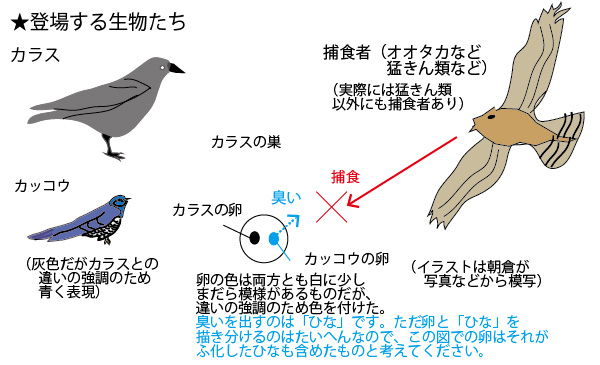

捕食者の少ない年は、托卵された場合、カラスの巣立ちは減少する。これは本来カラスの親がカラスのひなに与えるエサをカッコウに与えてしまうため、カラスのひなが育てなかったことによる。カッコウがカラスに寄生していることになる。「寄生」という用語は「寄生虫」のように直接体表や体内で栄養分を奪うことを示す用語ではなく、このような間接的な関係も含めて使う。

捕食者の多い年は、カラスのひなは捕食者に捕食される。しかし托卵された巣のほうが捕食から逃れ、巣立つカラスが増加している。カッコウのひなが出す臭いによって捕食者はカッコウのひなだけでなく、一緒に巣の中にいるカラスのひなも捕食しないようになる。カッコウのひなの臭いによってカッコウ・カラス双方がともに利益を受ける相利共生の関係となる。

最後にこの実験をもっと視覚化してイメージをたしかにしてみよう。

以下「ひな」の姿が描いていないが、卵がそのまま「ひな」になったと考えてほしい。

グラフを1/6の倍数と解釈し、6個の巣を考えたモデルを描いてみると以下のようになる。

(托卵された卵の図で点線になっている側は、カラスの親からのエサの奪い合いや、巣外への追い出しなどで競争にやぶれ、死んだ個体を示します。)

される側にとって不利にしかならないと普通は考えてしまう「托卵」が、環境条件によっては、有利になることもありうるというのは驚きの結果ですね。自然界というのは非常に奥深いですね。これをセンター試験の実験考察の問題にしたのは面白いと思います。(教科書的に言うと、用語の拡大解釈を受験生に求めるのはきつい点もあります。ただ選択肢の中から選ぶ形式なので選ぶことは可能でしょう。)この実験の原論文は以下です。合わせてお読みください。